A cura di Narci Simion | Traduzione : Graziano Molon

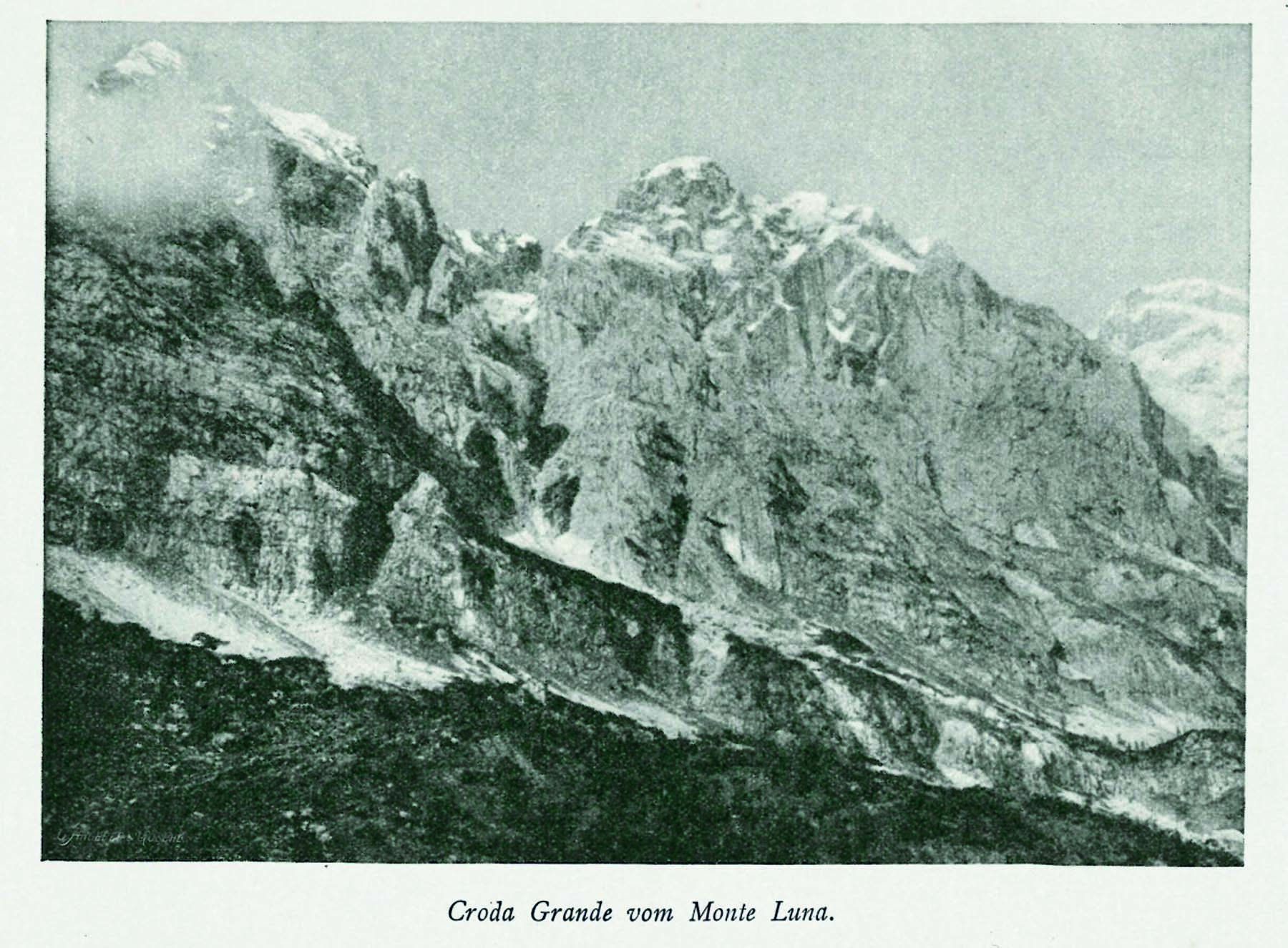

Grazie alla preziosa collaborazione di Graziano Molon, che ha tradotto il vecchio testo con rara competenza, siamo in grado di proporre ai lettori, per la prima volta, la traduzione estesa della vicenda del 1900 della Croda Granda, pubblicata sul volume XXXIII degli Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins – Anno 1902 – Wanderungen in den Bergen des Canalitales – di Oscar Schuster – “Vecchio e Nuovo dalla Croda Grande”.

L’annuario era pubblicato in migliaia di copie ed ogni componente del DÖAV ne riceveva una. Si può quindi facilmente immaginare la diffusione “mediatica” della vicenda e la grande fama che Giuseppe Zecchini aveva acquisito nell’ambiente alpinistico tedesco.

Nella primavera del 1900 mi trovavo a Bolzano. Un giorno dopo l’altro il cielo splendeva senza nuvole sopra di me e mi spinse a recarmi nei luoghi famigliari della Val Gardena. Avevo gli sci ero legato a questa scomoda situazione; la mia sorpresa fu grande quando trovai la maggior parte del versante a sud senza neve. Anche sui versanti ad ovest ed est il manto bianco era per la maggior parte sparito o in procinto di esaurirsi quasi a consentire il cammino, cosicché le racchette da neve risultavano ovunque più di impaccio che di aiuto. In queste particolari circostanze maturò l’idea di fare un’altra conoscenza “ravvicinata” della Croda Grande, e in un meraviglioso giorno – segnatamente il 15 marzo 1900 – partendo da Ortisei in Val Gardena per il passo Gardena ed il Campolongo raggiunsi in serata Agordo con la guida alpina Pescosta. Il mio accompagnatore – non molto allenato – aveva avuto qualche difficoltà nella lunga marcia e mi pregò in quel di Livinallongo di scegliere un altro accompagnatore per il tour previsto. Senza dubbio nella giornata ero stato rallentato nella marcia da lui. Originariamente era previsto di cominciare il tour direttamente da Agordo, risparmiando così un giorno. Così perdetti per la mia lentezza 24 ore. Visto il perdurare del bel tempo, mi sembrò ininfluente cominciare il tour un giorno dopo; alla sera del 16 marzo invitai Zecchini a Gosaldo.

Passammo la notte a Gosaldo e marciammo la mattina dopo alla volta della Forcella Aurine. Il tragitto ci condusse prima a Villa di San Andrea, un misero quartiere sulla strada verso Forcella Aurine. Passato il paese, piegammo dopo un ponte verso un piccola valletta a sinistra e, dopo aver lasciato il fondovalle, salimmo per erti pendii pratosi verso il Passo di Luna. La forcella vera e propria del passo la lasciammo sulla destra, passammo la cresta tra il torrente Mis ed il Cordevole più in alto. Essa puntava verso il corpo roccioso della nostra montagna e formava una via facilmente agibile.

Di neve quasi non v’era traccia, singole strisce nevose erano ghiacciate e non impedivano minimamente il procedere; per contro il freddo era pungente; la nebbia non voleva mollare e ci costrinse ad una pausa di un quarto d’ora. Erano circa le 8 di mattina quando fummo ai piedi dell’enorme parete di roccia. Le rocce abissali torreggiavano minacciose e spettrali nel grigio, richiamandoci ad un “noli me tangere”.

Se si fosse trattato di un’impresa più agevole, avrei certamente tentato senza indugio l’ascesa; qui mi ritirai. Contavo cioè certamente sul fatto che più tardi la scarsa visibilità del cielo si sarebbe tramutata in un limpido blu invernale, ma quando?, questo era il dilemma ed in questa stagione la disponibilità delle ore di luce molto scarsa.

No, per questa volta era saggio interrompere il tour e, seppur con cuor pesante, rientrare verso valle passando per la mia vecchia conoscenza, la Forcella delle Mughe della Val Canali! Girammo dunque verso sinistra ed attraversammo sotto le pareti della Croda Grande in direzione dei prati di Pian dell’Ortiga che si estendono sotto i ghiaioni che partono dalla Forcella delle Mughe e dalla forcella di Sant’Anna.

Improvvisamente si squarciò la grigia coltre e l’azzurro profondo del cielo a sud fece capolino; in mezzo ai raggi di sole si mostrò il Sasso d’Ortiga, la Pala della Madonna ed il massiccio pilastro del Sasso di Mur, la cui parete nord presentava ora ampie strisce di neve. Anche il gruppo di Pizzon, ancor oggi dal punto di vista turistico quasi una “terra incognita”, mostrava il suo fianco inclinato verso la Val Imperina.

Sicuri del successo, alle 8 e 30 tornammo indietro verso la cresta che avevamo abbandonato mezzora prima. Non guadagnammo però come in precedenza il suo intaglio, ma piegammo verso la montagna , ove un canale innevato prometteva una buona via. Lo seguimmo fino alla fine, dopo si andava sopra a destra per pendii innevati che si davano il cambio con fianchi erbosi. Tenendo la direzione nord, giungemmo ad una cresta coronata da torri rocciose che si interrompeva bruscamente più avanti. La percorremmo per un pezzo e fummo esposti cosi verso il versante nord.

Qui c’erano dei posti pericolosissimi! Mi ricordo ancora chiaramente di una lastra di roccia che si poteva superare solo strisciando, di un brutto traverso su un passaggio a 65° innevato, di un abominevole gradone di roccia tramite il quale tornammo sulla cresta. Finalmente arrivammo ad un imbuto di roccia verso sinistra.

I dettagli della nostra salita corrispondono alla lunghezza ed alla complicata conformazione della montagna, molto intricata e complessa. Infinite coste rocciose emergono dalla parete e racchiudono in se stesse altrettanti canali che in estate sono usualmente inerbati ed ora erano ricoperti da uno spesso strato di neve.Visto che le coste di roccia alla loro sommità presentavano torri ed erano intervallate da fessure, di norma utilizzammo i canali. Un singolo colpo di piccozza era sufficiente per un gradino, ma erano necessari appunto molti gradini e così la nostra avanzata proseguiva piuttosto lentamente. Allorquando avevamo raggiunto un’altezza ragguardevole, ci attendeva una serie di camini stretti e difficili. Nel complesso la nostra ascesa si muoveva abbastanza gradualmente da sinistra a destra (partendo dal Monte Luna). Senza dubbio è possibile un’ampia serie di varianti; più in alto si arriva, più bisogna poi spostarsi verso nord, enormi canyon costringono quindi l’alpinista a deviare verso destra.

Il tempo si mantenne al bello per tutta la mattinata; a mezzodì era cangiante tra nebbia veloce e raggi di sole, al pomeriggio irruppe un gelido vento. Guadagnammo quota lentamente; non perdemmo tempo a cercare la via, in un attimo fui nel dubbio rispetto alla direzione da prendere. Al contrario, passata l’ora meridiana, l’altezza delle rocce rappresentava motivo di preoccupazione per noi, e dicendolo qui apertamente, si temeva entrambi di aver commesso un errore pieno di implicazioni negative. La montagna si dimostrava degna della sua fama, una fine non si intravedeva, di ora in ora speravamo di raggiungere la cresta. Saremmo tornati indietro da tempo, se non fossimo stati convinti – una volta raggiunta la cima – di rientrare verso la valle più facilmente e rapidamente rispetto alla via di salita, che era segnata da ometti e carta, ma era anche costata un lavoro estremamente lungo, duro e difficile. Pieno di preoccupazione guardavo verso l’alto, sempre nuove rocce si ergevano sopra di noi.

Verso le 3 o le 4, se il ricordo non mi inganna, la montagna si nascose. Sempre più la nebbia calò il sipario per non aprirsi più. Dietro di esso si svolgeva una recita che andava sceneggiando una tragedia. Il vento ululava tre le rocce aguzze, nelle quali due uomini soli combattevano con le loro forze per andare avanti. Era diventato molto più freddo, così che io indossai i guanti, mentre Zecchini come guida proseguì senza per arrampicare più sicuro. Con fretta febbrile saliva; quando la situazione lo consentiva io guardavo l’ora ed i nostri visi diventavano sempre più preoccupati.

All’improvviso giungemmo ad un omino semi distrutto su una cresta; davanti a noi ripidi fianchi innevati o abissi celati dalla nebbia. L’omino segnava la nostra linea di salita e ci diede un lavoro durissimo. Diversi passaggi molto difficili ed alcuni posti molto lisci e senza appigli permangono come vividi e sgradevoli ricordi impressi nella mia mente. Alcuni denti della cresta sul versante nord furono ricoperti da neve polverosa, che a malapena ricopriva la loro superfice liscia; fui felice quando ci potemmo lasciare questo pezzo alle spalle. Dopo arrivò una stretta cresta nevosa che si estendeva infinita nella nebbia grigia; solo con contorno sfuocato si poteva riconoscere l’uomo che mi precedeva.

Poi d’improvviso Zecchini lanciò un urlo di sorpresa, eravamo di fronte ad una stanga di legno, che probabilmente segnava il punto più alto della cresta ed oltre si abbassava ripidamente. Senza requie, la seguimmo l’orologio segnava l’una e 46, fretta, molta fretta ci rendeva amaro e pesante il cammino.

Fino alla stanga sulla cresta il vento non ci aveva più tormentato, vento che sulla parete ci aveva invece reso la vita dura. Era però solo la quiete prima della tempesta. Ora sibilava forte, fiocchi di neve mulinavano dal cielo, polvere nevosa pungente penetrava nei vestiti; la mano quasi non poteva più stringere la piccozza, l’occhio quasi non riusciva a scorgere il sentiero.

Con l’aiuto della bussola stabilii allora che la direzione intrapresa negli ultimi minuti non poteva assolutamente condurre verso la cima; indietro alla stanga allora! Dove però secondo i miei calcoli doveva essere la via per il nostro obiettivo finale, si tuffava una ripida parete nel vuoto grigio. La situazione era critica, la notte minacciava e dove eravamo non avremmo potuto certo restare vivi, la nostra preoccupazione doveva quindi orientarsi unicamente alla ricerca di un possibile bivacco. Nuovamente salimmo sulla cresta dalla quale eravamo giunti poco tempo prima; essa faceva una leggera curva e poi si interrompeva. Ci lanciammo verso l’abisso. Alcuni piccoli gradoni potemmo superarli facilmente, visto che erano ancora privi di neve. La nebbia si fece leggermente più rada e sotto di noi si rese visibile un ripido campo nevoso, trottando veloci andammo verso il bianco pendio, che terminava con un’imponente parete.

Proseguimmo così d’impeto per alcuni passi attraversando lungo il bordo superiore, arrivando all’inizio di un camino lungo e ripido. Esso ci condusse ad una stretta striscia di roccia che si allargava leggermente in un punto e diventava – man mano che seguiva la parete – più stretta. Un grosso tetto di roccia pendeva sopra di noi a guisa di protezione. Nel punto più largo tra lo strapiombo ed un vallo di neve avevamo posizionato le corde, come una vela sul ponte di una nave.

Qui organizzammo il bivacco di fortuna alle 6 e 15 di sera per ripararci dalla furia delle intemperie. Il fondo di roccia fungeva da mio giaciglio. Zecchini camminò su e giù tutta la notte. Distesi il mio corpo completamente, tentai, ma non potei chiudere occhio per tutta la notte. Non dimenticherò mai il terrore provato in questa notte. Spaventoso risuonava il fragore della tempesta. Come le onde contro la scogliera, così la tempesta sferzava la neve contro le rocce sopra di noi.

Quante volte avevo osservato dalla finestra nel tepore della mia camera il turbinare dei fiocchi di neve; ora potevano fungere da sudario per due sventurati che stavano assistendo in quota glaciale al gioco degli elementi.

Un orrore paralizzante si faceva strada dentro di me e dovetti impormi a forza di non esternare il mio terribile stato d’animo. Zecchini lamentava l’intorpidimento delle dita; per ore gliele piegai e massaggiai fino al ritorno della mobilità articolare. Fortunatamente avevo con me diverse paia di manopole in tasca e in caso di bisogno anche diverse paia di guanti asciutti. Le ore passavano. Di accendere la lanterne non se ne parlava, le nostre provviste erano praticamente congelate ed il caffè in bottiglia che avevamo preparato si era trasformato in una stalattite. A fatica provai a mandar giù a morsi qualche pezzo. Finalmente giunse l’alba e noi potemmo guardarci a vicenda i nostri visi paonazzi. Il tempo non accennava a migliorare e non pareva possibile avventurarsi nella tormenta; dovemmo quindi lasciar passare un’altra terribile giornata ed una seconda notte.

Desidero tralasciare in questa sede la descrizione di ciò che provammo. Pensammo ai nostri cari lontani, bruciò ardente la passione dell’amore “la separazione è una sofferenza amara”.

Ciò che era in nostro potere, lo volevamo osare! Orsù “in alto i cuori”, non arrendersi, non cadere vittime senza volontà, perire sulla parete ripida per consunzione o essere spazzati via da una valanga. Come potevamo proseguire? Si poteva a malapena aprire gli occhi tra le sferzate della neve, come si poteva trovare la strada nell’abisso?

Fino al pomeriggio del 18 marzo, non sapevamo dove eravamo. Poi grazie ad uno sprazzo di luce tra la nebbia la Cima della Beta vidi e capii che il nostro bivacco si trovava nella parete che dava verso la morena che separa la stessa dalla Croda Grande. Come avevo osservato in precedenza, questa conca profonda sale verso la Forcella della Beta dal versante est. Durante la giornata la mia preoccupazione principale fu quella di trovare un quartiere migliore per il nostro bivacco. E questo mi riuscì grazie all’aiuto del cumulo di neve posizionato contro il precipizio il mio giaciglio, che nel frattempo nel corso delle ore aveva raggiunto dimensioni ragguardevoli. Lavorando alacremente di piccozza, scavai una truna nella neve che potesse contenere due persone sdraiate. Una “distensione di prova” diede un risultato soddisfacente ed orgoglioso dell’opera del mio ingegno, mostrai il mio “appartamento – igloo” a Zecchini. Purtroppo egli declinò la mia offerta, mentre io trascorsi il pomeriggio e la maggior parte della notte nel mio buen ritiro. Solo di tanto in tanto, quando il corpo minacciava di irrigidirsi, dovevo affrontare le intemperie e cercare con esercizi di rendere gli arti di nuovo sensibili. Gradualmente era cresciuto in noi un certo spirito di adattamento alle condizioni in cui eravamo e la situazione andava perdendo parte della sua drammaticità. Con gioia indicibile osservammo che la furia degli elementi perdeva d’intensità. Al pomeriggio terminò quasi del tutto. Decidemmo di riprendere la marcia al mattino seguente ed il cuore si riempì di speranza. La paurosa notte seguente ci trasse di nuovo nello sconforto e nel dubbio. Per ben due volte il silenzio della Cima della Beta fu squarciato da terribili schianti. Erano valanghe. Tutta la capacità e l’esperienza del mondo non servono a nulla, quando anche sulla nostra montagna irrompono le bianche cascate sulle rocce.

Ma non bisogna pensare al peggio! Quando all’1 e 27 del 19 marzo ci attrezzammo per la battaglia, era tutto calmo, solo il nostro vecchio nemico – la nebbia – allignava sulla montagna.

Legato con due corde, Zecchini cominciò per primo il periglioso cammino sulla striscia di roccia sulla quale si era formato un vistoso cornicione. Con un cupo rumore cadevano le zolle di ghiaccio sotto i colpi dell’ascia lungo le diverse centinaia di metri della ripida parete. Rapidamente terminò il lungo camino ed egli fece sosta sullo spiazzo di neve; io lo seguii per la stessa via. Quando io fui giunto vicino al mio compagno, scoprimmo che in preda all’agitazione del momento, avevamo dimenticato il mio zaino. Tornare indietro avrebbe significato una perdita di tempo di almeno mezzora e così lo zaino rimase il muto testimone del nostro bivacco.

Ci rendemmo conto dell’enorme quantità di neve che giaceva sulle rocce. Sprofondando spesso fino alla cintola, ci procurammo un cammino fino alla cresta dalla quale eravamo scesi in gran fretta il 17 marzo.

Oggi si andava un po’ più piano! Ogni presa ed ogni passo doveva essere liberato. In quest’impresa Zecchini poteva usare solo parzialmente le mani, poiché, nonostante i miei tentativi anche nelle ultime ore di mantenergli il flusso sanguigno normale, egli aveva perso la sensibilità in buona parte degli arti. Andai davanti e ci diedi dentro di gran lena. Più di 3 ore trascorsero rapidamente e giungemmo così alla stanga di legno, i costruttori della quale mi sono ignoti oggi come allora.

Dove dovevamo andare ora? Zecchini pensò per un attimo alla Val Angoraz1, in altre situazioni non avrebbe mai guardato a quel circo di rocce che chiudeva la valle, ma io sapevo che una tale impresa avrebbe significato morte certa. In queste condizioni si poteva anche prendere la strada del Dachstein verso sud o dal Watzmann verso Sankt Bartholomä.

Tra la nebbia scorgemmo sotto di noi il baluginare di una sottile cresta nevosa che andava in direzione della cima. Ma quanto distante era da noi? Avremmo peraltro trovato la cima, visto che la fisionomia del paesaggio era stata totalmente sconvolta dalla neve e gli ometti erano sepolti in profondità sotto la coltre bianca? Per salire fino al pianoro alto v’era da superare un arduo cammino, la discesa per il Vallon Sprit e fino alla Val Canali attraversava terreni di valanghe per eccellenza. Trovare la strada per i Vani Alti nella nebbia, equivaleva alla creazione di un’opera d’arte e dopo avremmo dovuto comunque affrontare la difficile salita del Passo della Scaletta con la sua ripida parete.

Con tutta probabilità sui pendii di sfasciumi sotto il Sasso d’Ortiga, che dovevamo ancora passare, ci attendevano ulteriori valanghe. La decisione cadde quindi per affrontare la salita alla cima, sebbene io non mi lesinai di esternare che anche in questo caso ci attendevano indicibili fatiche, difficoltà e pericoli.

Spontaneamente pensai a quel 12 giugno 1897 ove nel grigio più profondo affrontammo la cresta nevosa. Com’era meraviglioso il tempo allora, meglio di ogni descrizione lo può testimoniare la vista: “poche cose vidi altrettanto belle, ma mai vidi un panorama più bello nelle Dolomiti”…

Non mi rimase molto tempo per le mie considerazioni, poiché tosto comparve la roccia sotto la neve polverosa; le torrette e le sommità delle rocce erano avventurosamente connesse da una sequela precaria di crestine nevose. Per quanto possibile ci tenemmo sulla cresta, uno alla volta dovemmo attraversare sul versante nord della cresta su lastre malferme ed incerte, totalmente coperte dalla neve. Era un percorso oscillante tra la vita e la morte, ma la terribile necessità ci spinse a sfidare la sorte. Dopo un passaggio molto duro, che io riuscii a superare solo con l’ausilio della corda, andò meglio.

Ci trovavamo nel punto ove avevamo lasciato la parete nella nostra salita ed avevamo raggiunto la cresta. L’ometto che contrassegnava il luogo fu scoperto solo usando la piccozza. Una piccola cengia si sporgeva per un pezzo sulla parete e fungeva da prossimo avamposto. Se si pensa alla cresta est del Weisshorn nel Vallese dopo diversi giorni di tempo straordinariamente pessimo, allora si può comprendere le condizioni in cui versavamo. Con la tensione alle stelle, la piccozza come sonda e la corda tenuta corta alla mano, tracciavamo la nostra via.

Qui e là risultava per qualche secondo più chiaro, guardavamo nel vuoto, in alto torri immerse nelle nebbia e in orride gole, poi l’aria si fece di nuovo così imperscrutabile, che facevamo fatica a riconoscere i dettagli più prossimi e tutto ci parve grigio e colorato di grigio. Tutto il giorno lavorammo alacremente, ora facevo sicura al mio compagno, ora andavo avanti io; la differenza tra guida e guidato si era da tempo annullata. In queste situazioni si trova l’uomo con gli uomini, che nutrono le stesse speranze e condividono gli stessi sforzi come camerati. Nonostante non ci sorprese alcuna valanga, ci tenemmo comunque possibilmente in costa su cenge e creste, anche se le difficoltà così si moltiplicavano. Quando era necessario superare un colatoio, lo facevamo più in fretta possibile; se non era abbastanza largo, passava prima uno e dopo essersi legato, seguiva il compagno.

Nessun suono si udiva, solo nelle ore pomeridiane sentivamo il latrato di un cane e i ritocchi delle campane provenire da Frassenè; i suoni parevano provenire da un altro mondo.

Avevamo quasi perso la cognizione del tempo, non ci fermammo neppure per un minuto, il nostro incedere era lento, ma costante. Era ancora primo pomeriggio, quando sotto ai nostri piedi fu visibile un lungo bianco ghiaione innevato. Questa doveva essere la liberazione! Rocce non erano più in vista, senza soluzione di continuità la nebbia le faceva sparire.

Ma, terribile delusione! Ci slegammo, traversammo il pendio ed un ripido canalino annesso; così, improvvisamente, un’interruzione, a destra e sinistra solide pareti, all’interno lastroni innevati ed al naso delle rocce aguzze grandi ammassi di ghiaccioli, dai quali cadevano ogni tanto dei frammenti. Attraverso strette fenditure ci portammo sulla sinistra, su una cresta, fiancheggiando un canalino, la stessa portava verso l’ignoto costituito da diverse torri.

Tutta la mia vita non dimenticherò mai l’arrampicata su quelle rocce continue ed innevate. E tutta la fatica era vana! Un gradone insormontabile ci respinse. Dunque ancora una volta la salvezza nel canalino. Nuovamente Zecchini tentò di passare nello strapiombo, ma era follia azzardare qualsiasi tentativo in questo punto, solo un salto nel vuoto di 30 o più metri avrebbe potuto lasciarci sperare in una via d’uscita, ma avevamo però ancora abbastanza sangue freddo per non farci prendere dallo sconforto e desistere da tali improbabili ed insane vie d’uscita. Nel frattempo era giunto nuovamente il crepuscolo e dovevamo cercare un posto sicuro per passare la notte. Significava risalire il canalino di nuovo e questo era stato il lavoro più duro di tutta la giornata.

Nel canale si trovava una grande quantità di neve fresca, sotto ghiaccio. Dopo che aveva perforato il leggero manto nevoso, Zecchini trovò buon appiglio con i ramponi sul ghiaccio. Io indossavo però calzature con rivestimento di pelle2 e non potevo trovare aderenza per i miei passi sulla superfice e procedevo quindi obliquamente aiutandomi con la piccozza. Certamente dovevo ringraziare proprio questo equipaggiamento per il mantenimento efficiente dei miei piedi sensibili; ma le mie calzature avrebbero dovuto essere munite di punte adeguate e purtroppo ora avevo solo questo tipo di scarpe.3

La prestazione del mio compagno in quella serata fu straordinaria. Nonostante l’evidente dispendio di energie e la grande fatica, guidò un’ora piena la nostra marcia, quando all’improvviso dalla nebbia apparve fortunosamente una parete sporgente sotto la quale decidemmo di fermarci. Strisciai dentro la tana che mi ero frettolosamente scavato nel giaccio e dormii qualche ora così profondamente da far invidia ad una marmotta.

Verso la mattina uscii di nuovo verso Zecchini, che aveva trascorso la terza notte di fila all’addiaccio. Tremava di freddo, gli massaggiai le dita e gli diedi guanti asciutti, che avevo riscaldato col corpo.

Il dramma della nostra situazione mi si fece chiaro in tutta la sua forza; quanto potevamo ancora resistere senza un tetto sulla testa, senza viveri, con davanti pareti alte quanto il cielo e immersi nella nebbia?

Perire in mezzo alle rocce, cadendo da altissime pareti non è probabilmente la morte peggiore, molto peggio è morire di congelamento e stenti, questo si è terribile!

Ancora una volta mi imposi di non esternare questi miei pensieri, meglio tentare il tutto per tutto, anche magari l’assurdo, che lasciarsi andare al proprio destino.

L’ansia che ci tormentava ci abbandonò già alle 1 e 25 quando pensammo di ripartire. Approcciammo una lunga gola nevosa che saliva tra una sella costellata di castelletti rocciosi. Tre stelle facevano capolino sopra la gola e si mostrava un pezzo di cielo per la prima volta, anche se per pochi minuti, scevro da nuvole. Prendemmo le stelle come portafortuna ed il loro fioco bagliore ci rafforzò nella nostra battaglia.

Dalla gola si giungeva ad un secondo canale che dovevamo superare. La pendenza era inaspettatamente impegnativa, certamente non meno di 60° e l’attraversamento con quelle condizioni è cosa ardua.

Superato questo pezzo difficile, arrivammo su uno spuntone di roccia, che offriva al nostro sguardo una enorme gola che formava una breccia nel massiccio della montagna. Cenge apparentemente percorribili scendevano lungo la gola fino alla fine. Qui voleva dire vincere o morire con onore!

Con decisione ci mettemmo all’opera. Le corde furono legate assieme e partì Zecchini sulla cengia nevosa per tutta la lunghezza delle corde. La manovra venne ripetuta un’altra volta e poi l’uomo che non conosceva paura attraversò un canalino, che ora scalavamo assieme, fino alla cocente delusione, che ci colse nonostante la fitta nebbia: il canale dava nel vuoto assoluto. Il fondo del canalino non era piatto, ma ripido, potevamo così nella parte alta finale girarci, avendo quindi più possibilità di tentare la discesa. Zecchini salì per qualche metro su una lastra di ghiaccio e sparì dietro l’angolo.

I minuti diventarono eterni. Potevo sentire il suo respiro affannoso, il rumore del ghiaccio rotto e l’incedere della piccozza. Ancora oggi non riesco a spiegarmi come poté il mio compagno d’avventura attraversare la parete, che anche in assenza di neve supera di gran lunga le difficoltà di quella della Daumenscharte sulle Cinque Dita. Dalle mani di Zecchini ed in particolar modo dalle dita, era venuto via tutto il primo strato di pelle, per non parlare del ghiaccio e della neve, che ricoprivano tutte le sue membra.

Finalmente era in sosta ed io potevo seguirlo. Il superamento della placca nel canalino rappresenta a mio avviso il compito più duro della giornata. Tutta la neve si era squagliata sotto i piedi di Zecchini, in ogni posto ove posavo il mio piede scivolavo su rocce ghiacciate. Inutilmente tentai di piantare un chiodo nel muro di roccia ed altrettanto inutilmente tentai di farmi sicura con la corda attorno ad uno spuntone, dovevo tentare il passaggio in libera.

Güssfeldt relativamente alla descrizione della sua avventurosa salita alla Barre des Ecrins riporta in un punto: la scalata è l’opera di pochi minuti, ma è il frutto di tanti anni di esercizio. Questo si potrebbe dire anche per questa placca. La traversata mi parve per contro facile. Zecchini stava poco sopra di me sulla parete e mi aiutò a lungo negli ultimi passi.

Ancora una breve corda doppia e ci trovammo alle 12 e tre quarti sul fondo del canalino. La parte più difficile era superata, si impadronì di noi un inarrestabile sentimento di gioia, la tensione calò, le mie ginocchia tremavano.

Ma ancora non eravamo sicuri su come proseguire. Mancava ancora la soluzione!

Nella nebbia fitta, affondando nel bianco soffice manto fino alla coscia, tenendoci sempre un po’ a destra, proseguimmo rapidamente. Il terreno sconnesso sotto la neve ci diede filo da torcere; a volte cadevamo anche in buche tra i blocchi dalle quali uscivamo aiutandoci reciprocamente con l’ausilio delle corde.

Regnava quella luce giallognola che viene particolarmente temuta dagli sciatori, poiché impedisce quasi totalmente di valutare correttamente la pendenza della neve. Capitò così che andammo a cozzare contro un abete senza accorgercene. Mai salutai un albero con tanta gioia come allora! Poco dopo scorgo anche l’acqua, che non mi piaceva particolarmente, ma era sempre meglio della neve, che avevamo abbondantemente utilizzato contro la sete negli ultimi giorni, nonostante questo significasse scacciare il Diavolo con Belzebù!4

Mentre la mano a conca portava l’acqua alla bocca, furono visibili, senza nebbia, le baite dei pastori del Sasso d’Ortiga, avevamo quindi il quadro chiaro e sapevamo che dovevamo tenerci sulla sinistra della valle, nella quale scorre in estate il Rio Molini. Nel bosco si trovavano enormi mucchi di neve, spesso si ergevano accumuli di neve ad altezza d’uomo, a tratti il terreno ghiacciato era senza neve e pieno di aghi di pino.

Zecchini, che aveva fatto il lavoro più grosso negli ultimi terribili giorni, venne colto da una grande spossatezza; anch’io ne avevo abbastanza. Quando uscimmo dal bosco, il nostro sguardo si posò sulle case ben innevate di Villa San Andrea. Mi sembrava di essere in un sogno, come quando mi trovavo tra le ripide pareti, e per quanto possa sembrare strano, toccavo ora queste mura amiche per convincermi che eravamo veramente in sicurezza e quello non era uno strano scherzo della mia fantasia.

Alle 4 di pomeriggio arrivarono 2 uomini infreddoliti da Gosaldo. Erano le guide alpine Ernesto Turci e Bortolo Zagonel, mandati dal sig. Lucian, il gestore dei Dresdener Hütten della Val Canali e Val Pravitale per cercarci ed entrarono nella locanda.

Se fossero arrivati spiriti dal cielo sulla terra, non avrebbero ricevuto un’accoglienza meravigliata come quella che noi facemmo!

Già la sera Zagonel si incamminò verso passo Cereda per accompagnare dei buoni clienti verso Primiero. La famiglia della mia guida era in ambasce, il portatore che era tornato senza di me al rifugio Canali aveva organizzato una spedizione per cercarci e non ci avevano trovato e si temeva quindi il peggio, visto che anche in valle continuava a nevicare.

Alla mattina del 21 marzo mi incamminai con Turci e Zecchini per passare verso la Val Cismon. Dappertutto erano state scavate vie, camminavamo come in trincea, la neve faceva cumuli ai lati della strada alti oltre due metri, cosi da non consentire alcuna vista al di fuori. All’altezza di passo Cereda si trovavano imponenti cumuli di neve. Il tempo era brutto e freddo, vidi Castel Pietra solo a tratti tra la nebbia. Al pomeriggio salutai i primi casolari di Primiero. Cosi terminò il grande viaggio della Croda Grande.

Purtroppo la nostra avventura ebbe uno strascico funesto; la mia povera guida aveva riportato danni alle dita che si rivelarono peggiori di quanto avessimo previsto. Egli si recò a Primiero per le cure mediche del caso, ma dovette essere immediatamente trasferito all’ospedale di Bolzano ed ivi, dopo mesi di cure conservative, dovettero cadere sotto la lama del bisturi alcune falangi della mano, in modo tale che egli fu pesantemente condizionato nella sua professione di guida. (Zecchini non esercitò più in seguito la professione.)5

Il giudizio che mi ero fatto su Zecchini in alcune intraprese precedenti, mi fu brillantemente confermato nelle durissime ore sulla Croda Grande. Si dimostrò un uomo coraggioso ed una guida splendida, che fece fino all’ultimo istante il suo dovere. Nessuna parola femminile di lamento venne proferita dalla sua bocca, egli tenne duro e si comportò, quando era il momento, audace, energico, prudente. Non si troveranno più molte guide alpine come era Zecchini.

Nell’estate del 1901 mi trovai di nuovo sotto i bastioni est della montagna. Circostanze avverse non mi permisero alcun tentativo e dovetti accontentarmi di constatare che il canale, al quale nelle giornate di marzo dovevamo la nostra salvezza, dava vita al più settentrionale dei 3 torrenti che confluiscono subito dopo al rio Molini e successivamente al torrente Mis.

Possa un fortunato ripercorrere i nostri sentieri e seguire chi ha lasciato tracce sulla cima nord della Croda Grande e per di là possa poi raggiungere la cima principale di questa bella montagna!